インドネシアには300以上の民族が暮らしそれぞれの文化を継承しながら共存をしています。

昨今はITの目まぐるしい進化により、社会システムのあり方が問われ、SNS等によりライフスタイルも一変しました。

そんなグローバル化が加速する現代に、ITはおろか文明すらも拒み続けるのが、今回の訪れた村で暮らすバドゥイ族(Baduy、Badui)です。

電気も水道もない。極め付けは靴を履くことも禁じられた裸足での生活。

そんな彼らの生活を少しだけお見せいたします。

※本記事は2019年4月4日号掲載のホームステイ体験記事に、2024年8月時点の情報を追記しています。

目次

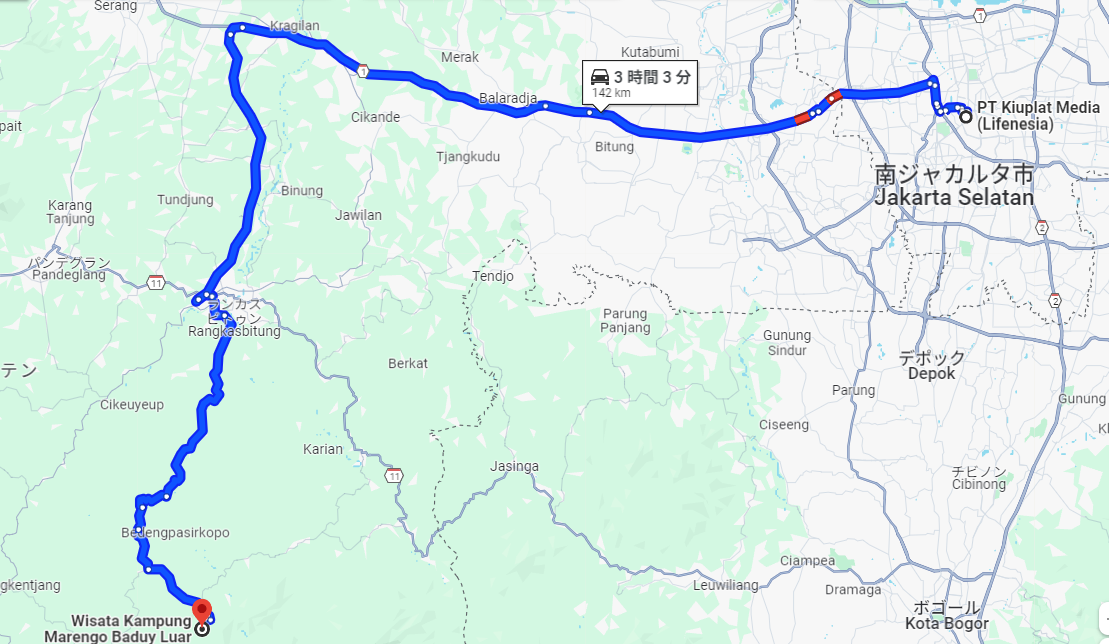

ジャカルタからは車で約3時間半の場所に位置する秘境の村

ジャカルタから約120キロ、ジャワ島の西端バンテン州『Kenekes村』の山中にバドゥイ族は住んでいます。ジャカルタからは車であれば3時間半、もしくは列車で2時間のランカスビトゥン駅に行き、さらに車で2時間の場所に彼らが住む村があります。

いずれの方法でも片道約4時間かかりますが、ジャカルタからわずか4時間の距離にそんな秘境があることにも驚かされます。

バドゥイ族の男は農作業、女はハタ織り、子どもはお手伝い。傍目には退屈な生活に思われますが、そこにはお金では決して買うことのできない、幸せの本質と豊かな時間があるかも知れません…。

なぜ彼らはあえて不便極まりない生活を自らに課しているのか? その真相を確かめるべく、彼らの住むバンテン州の山中の村を訪れてみました。

電気・ガス・水道がなくても幸せに暮す少数民族の生活に密着!

車が到着したところがバドゥイ族が暮らす村への入口。車で行けるのはここまで。

ロータリーの真ん中にバドゥイ族の銅像が立ち、まわりには食堂や名産の蜂蜜などを売る土産屋があり、いかにも観光地的な雰囲気。2024年に再訪した際には大手コンビニ(AlfamartやIndomaret)もあるので、飲料水やお手洗いはここで済ますこともできるようになりました。

周辺には多くのインドネシア人観光客に混じって、バドゥイ族の姿も見かけます。見分け方は簡単、頭に青いバティック布を巻き、腰巻き姿、そして裸足でいるのがバドゥイ族です。

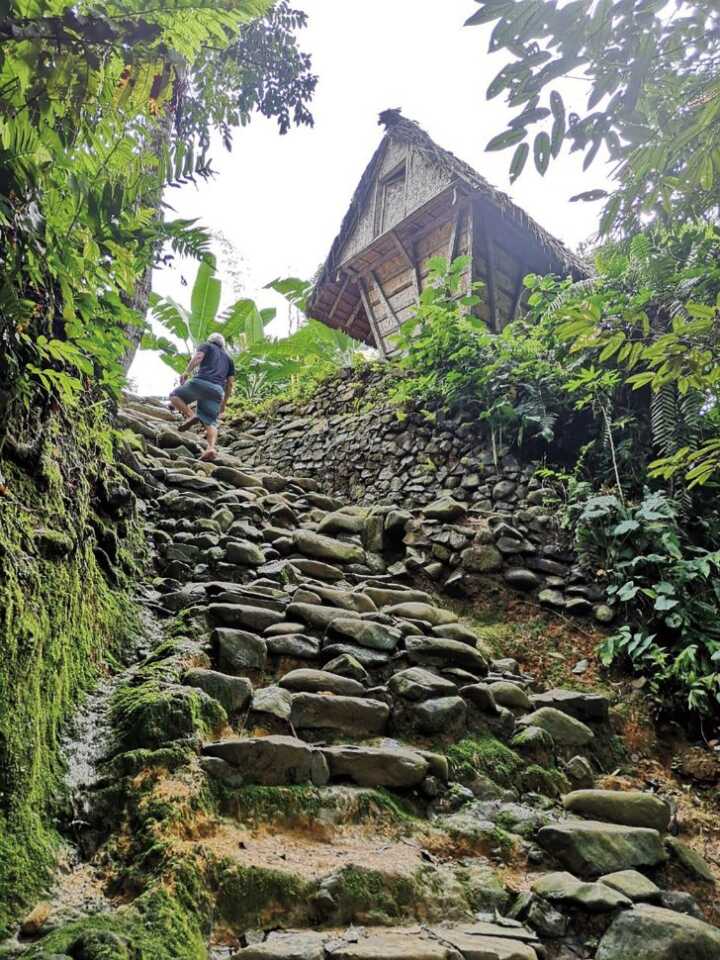

村まではアップダウンの道が続くので、足元はしっかりした靴で行くのがおすすめ。とはいえ獣道ではなく、一部を除きちゃんと石が敷かれています。コンクリートが禁止ですべて人力によって作られたもの。

自然素材のみで作った竹橋。

不便さの中で感じる幸せの本質とは何か?(2019年ホームステイ体験記)

ロータリーからは徒歩約1時間で彼らの集落に着く。観光用の宿泊施設はなく、泊まりは必然的にホームステイとなる。ただしここにいるバドゥイ族は、外界との接触が可能な『外バドゥイ』、奥地にいるのが『内バドゥイ』。外国人が入れるのは『外バドゥイ』エリアまで、『内バドゥイ』はインドネシア人しか入域が許されてなく、カメラの持ち込みも禁止です。

従って、取材班が入域したのも『外バドゥイ』エリアまで。本当の意味での秘境と呼ぶには物足りないが、そこはお許し頂きたい。とはいえ、『外バドゥイ』の民家に泊まるだけでも貴重な体験となりました。

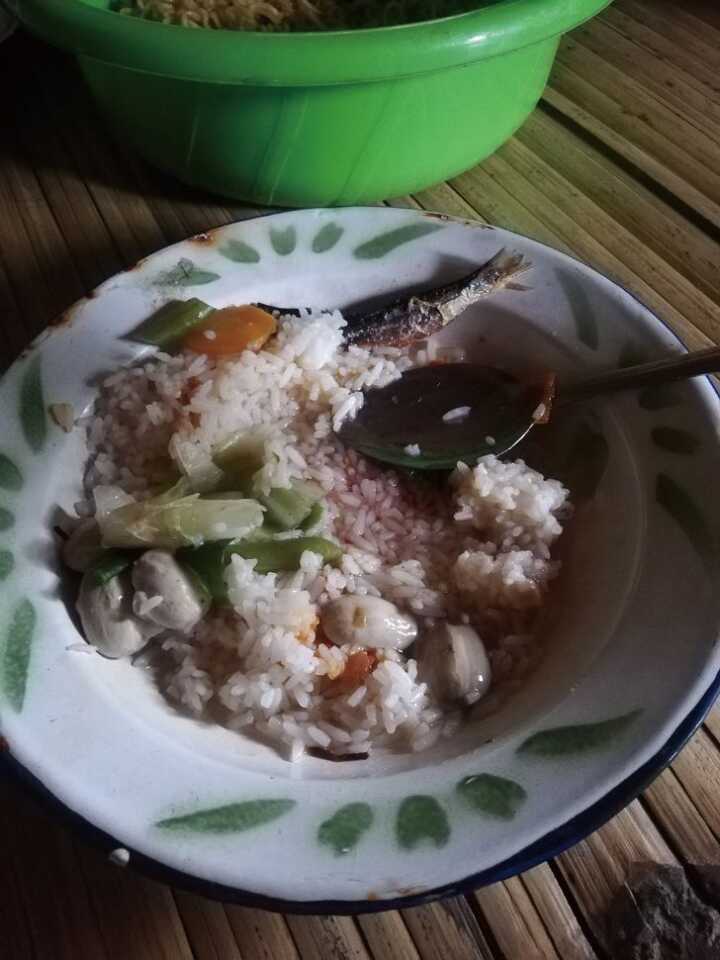

村に到着後しばらくすると暗くなり始めましたが、電気が無いためか夜の暗さが際立ちます。夜が更ける前に川で沐浴をし、用意してくれた質素な食事を静かにいただきました。

質素な食事が健康の源

村に観光客用の宿泊施設はない。必然的にバドゥイ族の家にホームステイすることになります。頼めば食事も提供してくれ、簡素な板の間で寝ることになります。深夜、早朝は冷え込むので寝袋など持ち込むといいでしょう。

宿泊料など決められているわけではないので交渉することになりますが、数万ルピアほどで泊まれる事が多いです。ガイド付きのローカル旅行代理店のツアーもあります。

普段は気付かない闇を感じながら早めの就寝につきます。夜中に野犬か鶏の仕業だと思われますが、床下で物音が聞こえたりしました。

ハレの日のご馳走の定番は鶏の姿焼

村の入り口脇にいた外バドゥイ族は戒律がゆるいせいか、一般的なインドネシア人と同様に揚げ物も作ります。鶏の姿焼きを焼いていて、『意外と豪華な食事!』と思ったら、これははハレの日の特別メニューとのこと。

火災の際の消失を防ぐためのコメ蔵

集落から少し外れた竹林に建つ小屋はコメの保存庫。住居から離れたところにある理由は、住居で火災が起きても主食のコメは死守するという、古くからのバドゥイ族の教えとのこと。複数箇所に小屋を作るのはリスク分散のため、そこには食料不足を防ぐための強い思いが集約されています。さらに名産のハチミツやバティック布と違い、コメは外部への販売を禁止するオキテもあります。

道の両側は一見ただの草むらですが、よく見ると稲畑。日本のような手間ひまのかかる水稲ではなく、陸稲を自然農法で育てます。

傍目には退屈な生活に思われるが、そこにはお金では決して買うことのできない、幸せの本質と豊かな時間があるかもしれません…

村の宿泊で思ったことは、現在、世の中の大半のモノが無くても人は生きていける。早寝早起きが生む健康、家族と過ごす貴重な時間の尊さ。退屈と心の豊かさは紙一重です。きっと人生や幸せの本質を考える貴重な体験となるでしょう。

▼バドゥイについてはこちらもチェック▼